红网时刻新闻记者 何青 刘放明 长沙报道

新一轮较强降雨来袭。

根据气象部门预报,4月18日至20日,湖南多地将有强降雨或强对流天气。

在湖南省水旱灾害防御值班室内,提前“嗅”到天气变化的不只是值班人员,还有一块屏。

这块汇聚着湖南江河“脉搏”的智慧大屏,实时显示“汛情态势感知”。

▲湖南省水旱灾害防御值班室,值班人员正在查看汛情态势感知系统。

系统每5分钟完成一次湖南全域汛情扫描,并运用时空关联分析算法,自动识别异常数据,将传统人工研判耗时2小时压缩至5分钟,实现“超短期先知先觉”。

这样的“黑科技”,在湖南防汛实战中的运用正越来越多,相当于增添了“从天而降的掌法”。

【涓水防汛,增添空中“智能眼”】

4月16日,湘潭涓水河畔,一架搭载AI智能巡检模块的无人机腾空而起,这是湖南首个防汛无人机智慧应用平台的实战测试现场。

2024年汛期,涓水流域遭遇特大洪水,导致19小时内发生3处漫堤决口。

这个新平台构建的“自动巡查+智能预警”体系,让涓水防汛更加“智能”。

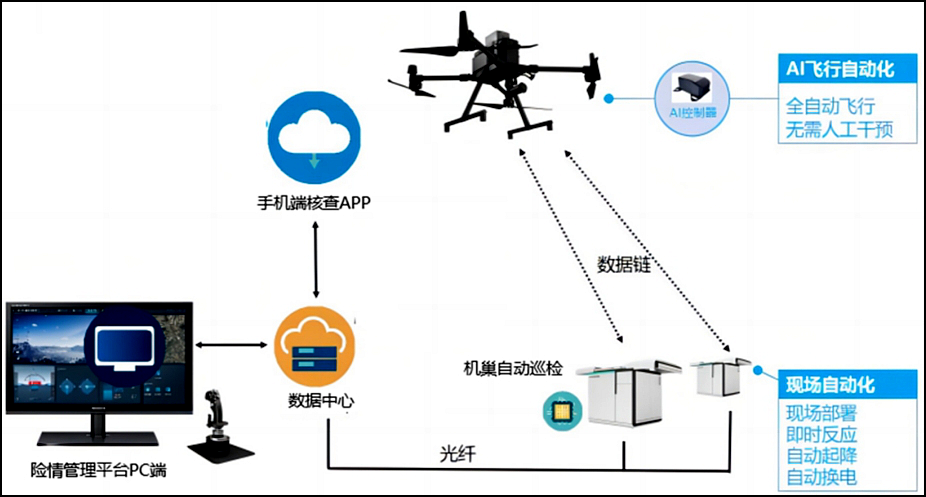

▲无人机平台全自动监测示意图。(图源:中国铁塔湘潭市分公司)

据统计,90%以上的溃堤是因管涌导致的。无人机平台利用“AI+红外热成像”,通过对地形数据进行自动比对分析,能够在5分钟内识别管涌等隐患,较人工巡查效率提升6倍以上。

系统研发方、中国铁塔湘潭市分公司相关负责人介绍了工作原理。

由于河流水面与水内存在温度差,对管涌渗漏出来的水,红外热成像所体现的光谱与周围环境会有明显差异,这样就能识别出管涌。即使在晚上,系统也能正常工作。

“18公里左右直径范围,人工巡防200人班组的任务,它单机就可以完成。”在湘潭县易俗河镇新塘村的通讯基站旁,技术人员向记者展示着“空中卫士”的实力。

一旦发现险情,系统一方面会向控制平台发送预警信息;另一方面将迅速通过无人机搭载的扩音器,向周边居民发布撤离指令。

据介绍,这个平台即将正式投入使用。

【感知上新,筑牢数字“防御网”】

4月18日,湖南省水旱灾害防御值班室值班人员一边轻点鼠标一边告诉记者,今年,“汛情态势感知系统”又有上新。

他首先从屏幕上的“纳”字说起。

这个在4月1日湖南正式进入汛期上新的板块,能动态测算全省1.33万座水库纳雨能力。

值班人员打了个比方,每座水库就像形态各异的脸盆,只有摸清“盆底”,才知道能装多少水。

这意味着,在汛情实战中,1万多座水库的动态纳雨能力,系统一清二楚,为水库精准调度提供科学依据。

▲汛情态势感知系统。(图源:湖南水利)

第二个升级体现在“透”字。

过去看水文站数据,像看平面报表,现在是720度立体透视。

即,把全省100多处关键的水文站点,结合摄像头和数据展示,进行720度数字模型搭建。

今年3月上线了这个功能。涨水时,大屏上可以通过摄像头看到淹没情况,流量数据、水位数据、预测数据、数据预警同时展现,供决策者参考。

▲五强溪水库开闸调控沅江洪水。

第三个上新是“联”,即把水文站与堤防进行关联。

过去仅考虑水文站警戒水位,而进行关联后,能更准确地评估洪水对周边堤防的威胁程度。

打个比方,一个水文站的警戒水位是35米,如果其周边堤防高度是50米,那么即使达到警戒水位,堤防仍然有足够的高度抵御洪水;但如果周边堤防高度不到35米,情况就非常危险。

这个“联”,从“看水位绝对值”变为“算相对风险值”,预计6月份正式投入使用。

【责任上肩,全省下好“一盘棋”】

据湖南水文部门分析预测,2025年全省年景总体偏差,5月下旬至7月上旬为雨水集中期,其中5月至6月降雨主要集中在湘中及以南地区,6月至7月降雨主要集中在湘北地区;8月,湘东南部分地区仍可能发生强降雨。

从台风预测来看,今年影响湖南的台风有1至2个,对湘东、湘东南地区影响可能偏重。

水情是湖南最大的省情,防汛年年是湖南的重要“功课”。从分析预测来看,今年防汛,容不得松懈。

科技是盾,更需人力来执。

湘潭建设“AI+红外热成像”巡查预警系统;长沙老城区红旗渠水系排水改造工程升级,引入“智能截流井+调蓄池”双保险;应急管理部自然灾害工程救援长沙基地引进现场调度模块指挥车……

这些“黑科技”的应用,提升了汛情监测精准度和防汛效率。

▲长沙县借助无人机等开展防汛巡查。

但我们也要清醒地认识到,科技并非万能。大自然的复杂性远超我们的想象,科技手段在面对极端天气和复杂地形时,仍需要时间去适应和优化。

因此,我们既要充分发挥科技的力量,也要注重“技防”与“人防”有机结合,用人的智慧为科技赋予灵魂,用人的主动作为弥补科技的短板。

防御为基,更需极限思维。

根据联合国最新研究成果,气温每上升1℃,大气含水量将增加7%左右,全球气候变暖导致暴雨洪水更易发生。

结合近年来极端天气事件多发频发重发的现实,我们需高度重视局地暴雨引发的洪水、山洪、城市内涝等灾害。

▲岳阳市通过车载物探设备对一线防洪大堤进行“体检”。(图源:岳阳市水利局)

对去年湖南防汛抢险的场景,大家还记忆犹新。可能有些人觉得,去年湖南防了大汛,今年出现大汛的概率会低一些。这种麻痹思想必须坚决摒弃。

正如3月27日的湖南省委常委会会议在听取全省防汛备汛工作情况汇报后所指出的,要进一步树牢底线意识和极限思维,切实增强防汛备汛的责任感紧迫感,做好打大仗、恶仗、持久仗的准备。

只有从最坏处着眼,做最充分的准备,才能在洪涝灾害面前占据主动,最大程度减少灾害损失。

▲重点垸堤防加固一期工程华容护城垸罗账湖水管涵闸底板施工。(刘烨/摄)

政府主导,更需全民防线。

防汛工作是一项系统工程,不仅是政府部门的事,也需要社会各界不懈努力。

回顾去年的防汛抗灾大考,正是因为有无数老百姓的积极参与,才取得了最终的胜利。

面对汛情,谁都不是旁观者,更不是局外人,每个人都应绷紧防汛“安全弦”。

比如,极端天气下,大家注意防范;比如,山洪灾害预警发布后,听从安排、及时转移;比如,主动查找身边的防汛隐患,帮助有关部门“拾遗补缺”,等等。

只有人人参与、个个支持,才能筑牢防汛抗灾的人民防线。

来源:红网

作者:何青 刘放明

编辑:罗倩

本文为自然资源原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻