央视网消息(焦点访谈):自然资源是人类社会发展的物质基础,人与自然和谐共生,是实现中国式现代化的本质要求。“十四五”期间,我国自然资源家底更加厚实。截至2024年底,全国的耕地面积达到19.4亿亩,牢牢守住了耕地保护的红线。我国是全球增绿最多最快的国家。全国森林覆盖率达到25.09%,比2020年提高约2个百分点。森林蓄积量达到209.88亿立方米,提前实现了应对气候变化国家自主贡献2030年目标。

不久之前,在浙江省嵊州市剡北村的村民代表大会上,大伙儿协商村集体土地流转事宜。经过沟通后,村民们一致同意将村内新增的300亩耕地,通过公开招投标的方式统一流转给种粮大户进行经营管理。这新增的300亩耕地是从哪里来的呢?

从2021年起,浙江启动了百亩方、千亩方、万亩方永久基本农田连片整治工程,也称作“百千万”工程,主要采取土地平整、水利设施建设、生态廊道植入等综合措施,将零散的“巴掌田”“补丁田”改造为集中连片、设施完善、生态良好,适合规模种植和现代化农业生产的优质良田。种粮大户赵金荣此前一共流转了1436亩耕地,在他的机械化作业和精细田间管理下,水稻亩产和此前相比提高了200斤。这也让他对新增的300亩地很感兴趣。

“百千万”工程,一方面对散碎的“存量”土地进行整治、提升,同时还以高标准建设出一批“增量”。在距离嵊州市不远的湖州市吴兴区,一片新开垦的耕地直接按照高标准农田进行建设。除了种田之外,这里还打通了水产养殖、茶果产业、林下经济、设施农业“五区协同”的现代农业发展新格局。比如创新的“跑道养鱼”、稻虾轮作等新型种养模式,让农田效益倍增。

中国用占世界9%的耕地养活了占世界20%的人口,18亿亩耕地是我国一直以来严守的红线。“十四五”期间,得益于全国各地类似浙江“百千万”工程这样的多措并举,截至2024年底,全国耕地面积达到19.4亿亩,比2020年增加了2800万亩,牢牢守住了耕地保护红线。其中,黑龙江、内蒙古、河南、吉林、新疆等省(区)耕地面积均超过了1亿亩,耕地的数量、质量、生态“三位一体”保护格局逐步形成。

中国自然资源经济研究院副院长贾文龙:“‘十四五’期间,自然资源系统牢固树立系统观念,突出把握量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求,牢牢守住18亿亩耕地红线。”

严守耕地红线、提升耕地质量是“十四五”期间我国自然资源保护工作的一个缩影。党的十八大以来,生态文明建设被列入中国特色社会主义事业总体布局,要“在发展中保护,在保护中发展”,用系统化治理的思路统筹生态文明建设。

面对有限的自然资源,科学布局、合理规划是关键。2018年,党中央、国务院作出重大部署,组建自然资源部,将此前涉及多个部门的空间规划职能进行整合,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”。

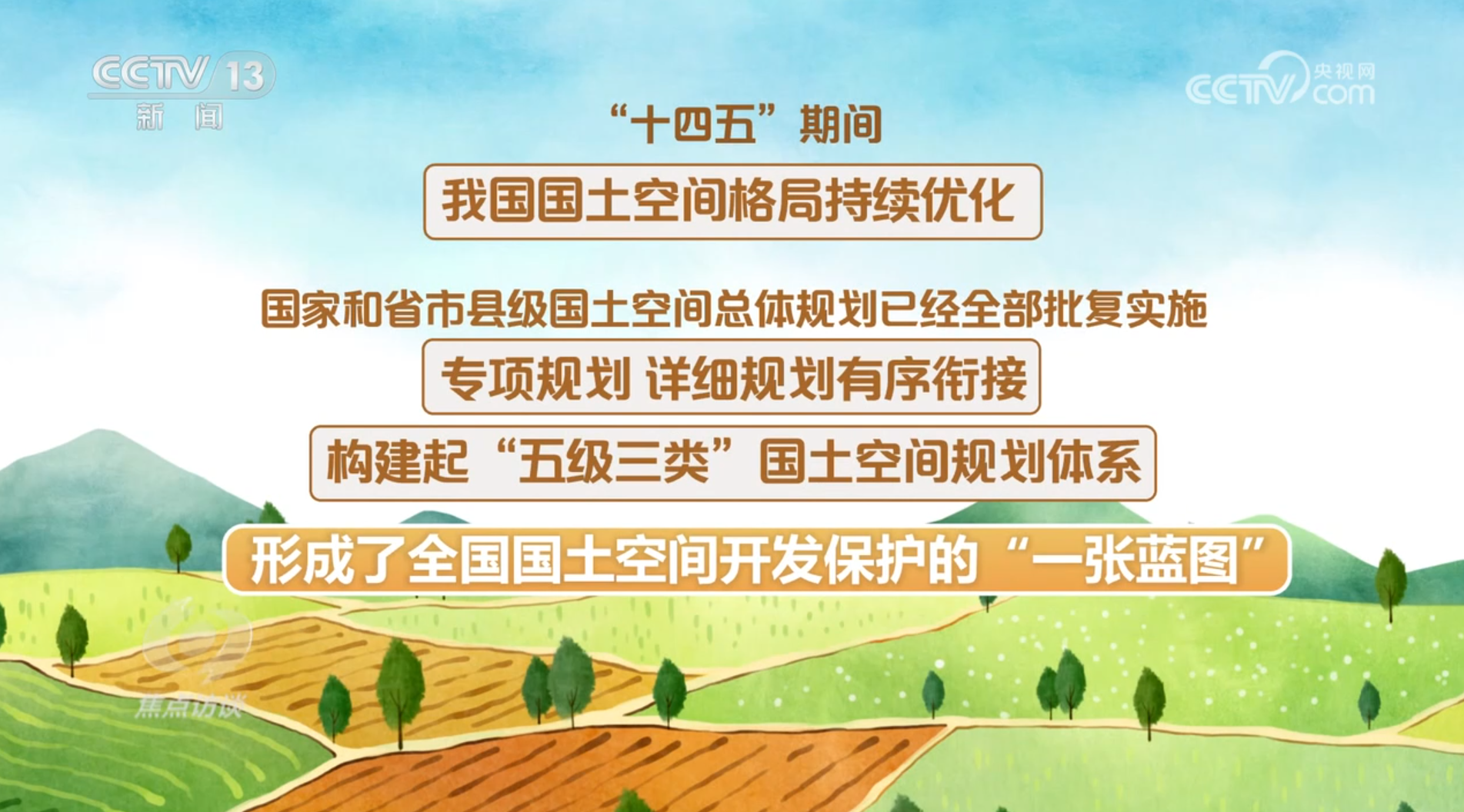

“十四五”期间,我国国土空间格局持续优化。国家和省市县级国土空间总体规划已经全部批复实施,专项规划、详细规划有序衔接,构建起“五级三类”国土空间规划体系,形成了全国国土空间开发保护的“一张蓝图”。

北京大学城市与环境学院教授林坚:“在没有多规合一之前,规划打架的事情比比皆是,不少地方尝试着推进多规合一,就是总书记说的要形成一张蓝图,一张蓝图绘到底,要坚持系统观全局观,通过统筹兼顾让大家形成相应的合力。”

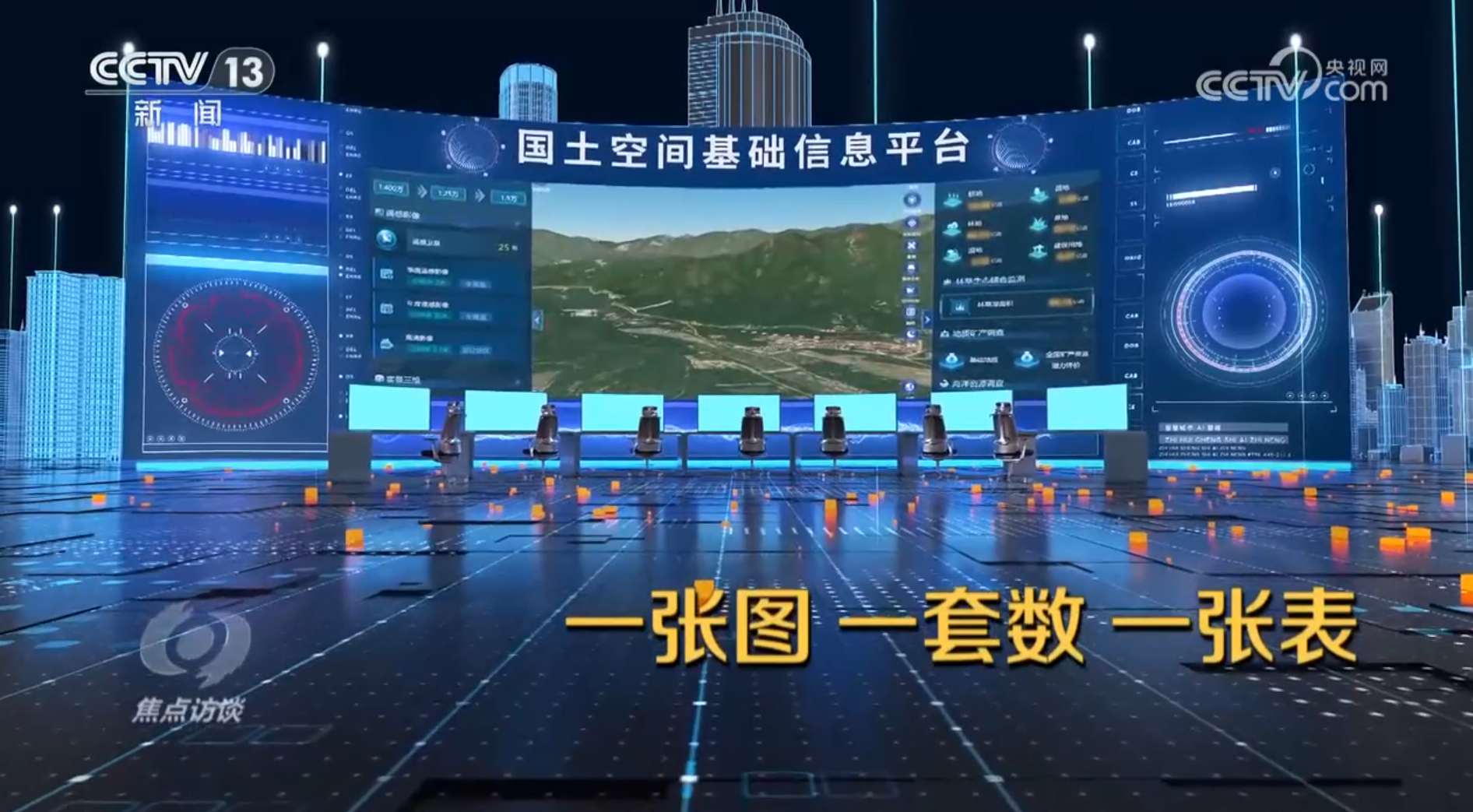

同时,我们还摸清了土地、矿产、海洋、水、森林、草原、湿地、荒漠和国家公园等九大类自然资源的家底,构建了“一张图一套数一张表”的管理体系。让涉及自然资源管理的各部门,可以在一个统一的平台上,参考统一的底图,以统一的标准,进行统一的规划。这一系列改革为我国国土空间的持续优化奠定了基础。

贾文龙:“通过司局融合、部局融合、部门融合、部省融合的四个融合工作机制,系统性重构了保护与发展的辩证关系,将生态红线转化为发展底线,将资源约束转化为创新动能,扎实走出了一条具有中国特色的自然资源治理现代化路径。”

在科学的理论指导和清晰合理的顶层设计之下,“十四五”期间,我国在自然资源的保护和利用上实现了很多非凡成就。

在保护层面,实施了重要生态系统保护修复,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。比如,治理历史遗留废弃矿山240多万亩,整治修复海岸线820公里、滨海湿地76万亩。红树林面积恢复至46.5万亩,是世界上少数红树林面积净增长的国家之一。同时,我们实施了27个“山水工程”,保护修复面积8000多万亩。经过不懈努力,我国已经成为全世界增绿最多、最快的国家,完成国土绿化面积5.49亿亩,其中造林面积1.85亿亩,相当于一个福建省,新增森林蓄积量相当于一个大兴安岭林区,提前实现了应对气候变化国家自主贡献2030年目标。

林坚:“一体化治理从根本上改变过去头痛医头、脚痛医脚的单要素治理模式,转向统筹谋划、系统施治的做法,从而实现整体大于部分之和的综合生态效益的发挥,要求我们在认知上将山水林田湖草沙视为不可分割的生态系统,在实践上打破部门和要素界限,实施整体保护、系统修复和综合治理。”

保护和发展是相辅相成的,进行生态文明建设归根结底也是为了高效、绿色开发和利用资源,造福人民。“十四五”期间,我国强化资源总量管理和全过程节约,坚持做优增量、盘活存量,推进资源高效绿色开发利用,让有限资源产生无限价值。

国庆期间,无锡古运河畔的一场江南风情灯光秀吸引了很多游客前来打卡。不过就在几年之前,这里还曾是一片“工业锈带”。

2007年至2019年间,无锡老钢铁厂搬迁之后,占地面积约3.5公顷的厂区长时间闲置。这片紧邻大运河世界文化遗产的区域,一度成为了城市发展的一道裂痕。“十四五”期间,无锡市将工业遗存改造纳入“十四五”制造业高质量发展规划,秉持节约集约用地理念,通过系统性规划与政企联动,让工业遗存从“锈带”变成了“秀带”。

曾经的老厂房变身为6.2万平方米城市会客厅,打造游客集散中心、购物中心、文化山谷等五大空间,一站式满足了市民和游客轨道交通、公共服务和消费需求,促进了区域城市功能结构优化完善。

无锡钢厂的转型实践并非个例,“十四五”以来,我国已累计处置闲置土地500多万亩,完成低效用地再开发171万亩。2021年至2024年,我国单位GDP建设用地使用面积,也就是“地耗”下降了15.97%,提前完成了“十四五”时期下降15%的预期目标。

林坚:“促进资源利用方式的根本性转变,助推我国经济发展方式由粗放式外延扩张向集约高效内涵挖潜的高质量发展方式转型,不仅有效破解了发展中资源要素瓶颈问题,也证明了向存量要空间,将是支撑我国经济高质量发展的重要路径。”

除了向存量要空间,我国还积极向科技创新要产出,培育壮大战略性新兴产业,全面提高资源开发利用效率。

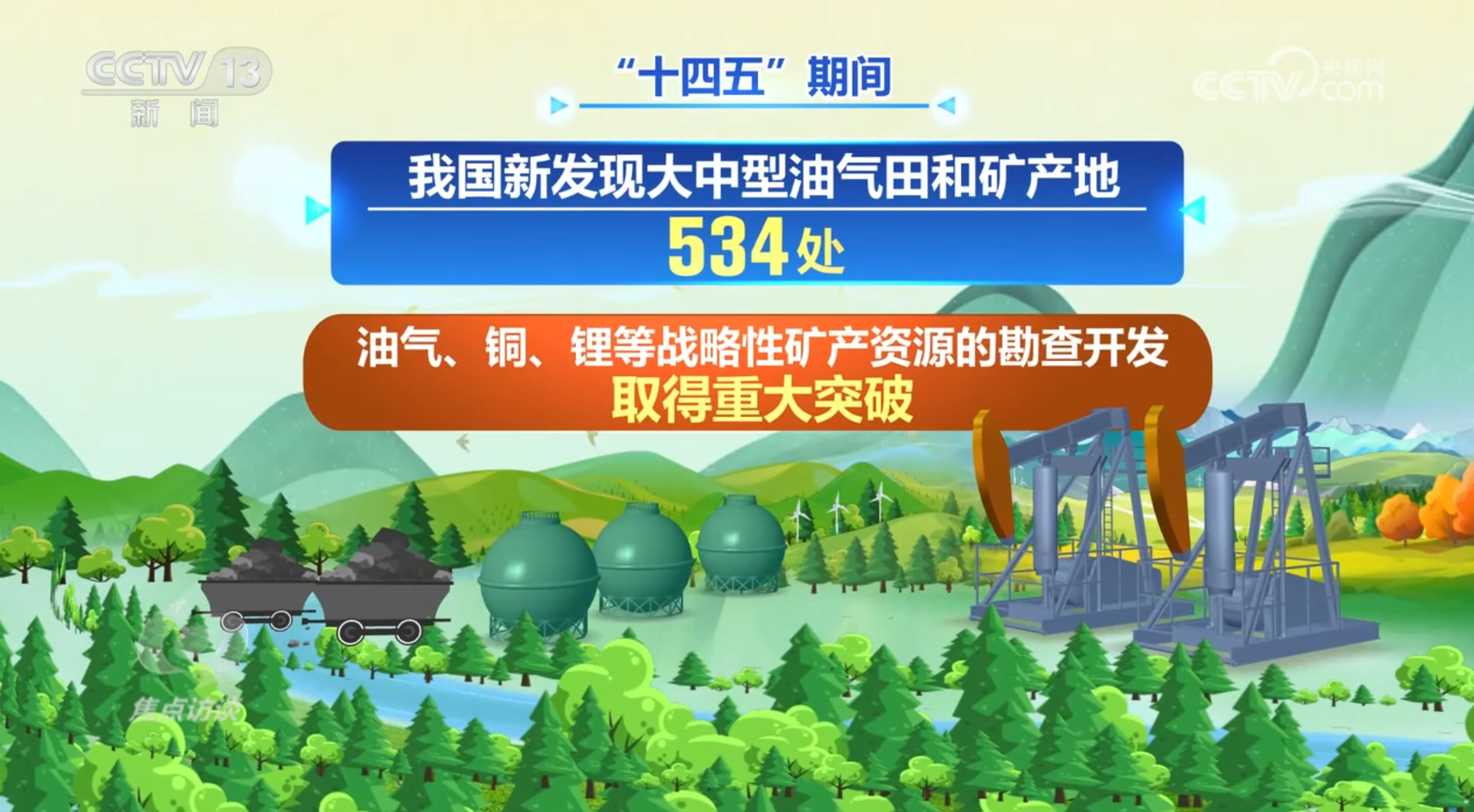

“十四五”期间,我国新发现大中型油气田和矿产地534处,油气、铜、锂等战略性矿产资源的勘查开发取得重大突破;海洋能、海洋药物和生物制品、海水淡化和综合利用等战略性新兴产业的发展态势良好,海洋生产总值达到10.5万亿元,比“十三五”末增长了34%。

在依海而建的天津南港工业区内,有着目前全国单机规模最大的反渗透海水淡化和综合利用一体化项目。5条生产线,日产量达15万吨,可以满足68万城镇居民的单日用水量,全年可替代、节约淡水资源超过5000万吨。

这个项目还可以和园区内的其他产业协同发展。比如和它一墙之隔的中国华电,目前其发电用水就可以100%使用淡化海水,而电厂每日排出的1600吨浓盐水,又可以回送到海水淡化项目,实现废水零排放。这样的协同发展模式,既节省了经费,又实现了资源的充分利用和绿色发展,这正是未来产业的发展方向。

从耕地红线到“多规合一”,从生态修复到处置闲置土地,“十四五”时期,我国自然资源工作以“守底线、保安全、促发展”为主线,既夯实了经济社会发展的资源基础,又守护了绿水青山的生态本色。这份涵盖资源、经济、生态的“答卷”,不仅为自然资源的“十四五”规划画上了圆满句号,更为“十五五”时期乃至更长阶段的高质量发展,注入可持续的发展动能。

来源:央视网

编辑:朱婷劼

时刻新闻

时刻新闻